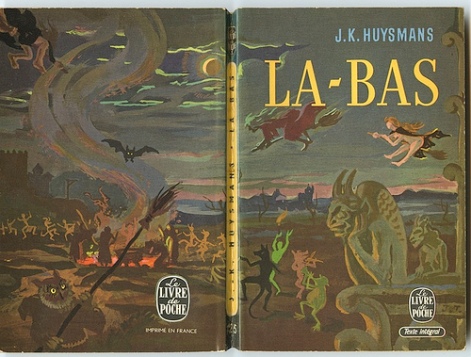

La siguiente es una de las primeras traducciones que hice: Les deux abîmes (à propos de Là-bas) [ensayo que forma parte de Cahier de L’Herne n° 47 : Huysmans], sobre la novela Là-bas [Allá abajo] de Karl Huysmans, obra que aborda el satanismo, el simbolismo, el decadentismo, la relación sueño/vigilia y alquimia/tarot.

Los dos abismos

Jacqueline Kelen

La impecable mecánica de los relojes suizos se configura de una pequeña pieza, indispensable pero cuyo funcionamiento ignoramos. Esta pieza se llama “camino perdido”. Un grano de libertad que permite el sutil pasaje entre un mundo racional, conocido y controlado (que nosotros afirmamos que es real) y otro mundo, vasto y abierto, que por lo tanto se desborda. Ese follaje de fantasía parece imperceptible al instante donde el día se escapa de la noche y se convierte en un pequeño parpadeo que separa a la locura de la iluminación.

El hombre de curiosidad y de conocimiento, particularmente en el campo del hermetismo, trata de traspasar las aparentes fronteras, cruzar el umbral, no para llegar allá abajo, del otro lado, sino para unir los dos mundos de la mirada, para ser él mismo un puente, una piedra de transmutación. El camino iniciático -el de Orfeo, de Teseo o de San Juan de la Cruz- se cumple en el regreso, en una nueva confrontación contra la luz: provoca menos agitación el triunfo de un monstruo (Cerbero, Plutón, El Minotauro, la “Nada” o el mismo Ángel de Jacob) que esperar la luz de la mañana y hacer la relación –unir los dos paisajes y relatar el viaje. Podría decirse que hemos visto, vivido, en estos contrarios desconocidos y por lo mismo peligrosos; esos contrarios que nos parecen malditos porque nuestro miedo los ha envenenado.

Para Huysmans y para Durtal es necesario sumergirse en ese otro mundo y regresar de él. Hablarle de nosotros para compartir imágenes, sensaciones grandiosas. Cuando Gérard de Nerval emprende el relato de Aurélia a petición del buen Doctor Blanche, no imagina curarse, olvidar; más que una empresa terapéutica o exorcista para el autor, significa, para aquellos que la leerán, una invitación al viaje. Podemos regresar del más allá, de allá abajo, pero no podemos volver enteros: nuestra esencia herida, coja, ciega, ha comenzado su iniciación.

La novela de Huysmans, Là-bas [Allá abajo], dibuja un lindero muy claro. Todo el cuestionamiento de Huysmans sigue una línea entre estos “dos abismos” que experimentan los Herméticos durante su primera visita a Carhaix en el campanario de San Sulpice. Montaigne ya había dado forma a su filosofía en lo alto de las torres de Notre Dame para hacerle perder su razón triunfante… Los “dos abismos” representan el mundo de arriba y de abajo, e incluso el mundo exterior, profano, esotérico –ese que no penetra del todo en lo divino, pues ahí está el Diablo, arcano XV del tarot, que opera en estos pasajes.

Allá abajo es el mundo de adentro: el mundo “bajo”, visceral, el mundo de las angustias y las ignominias, un mundo que se presenta como vertiginoso y espantoso para el neófito. El escándalo y el soplido/aliento. Como lo remarcaba Novalis, los mineros que excavan las entrañas de la Tierra son “casi astrólogos al revés/a contracorriente”. El descenso a los infiernos o el descenso al fondo de sí mismo, obra sobre el alto país que es el país interior. El alto país o el país profundo, como el adjetivo latín altus, que se lee en los dos sentidos. El alto mar, por ejemplo. No estamos obligados a emprender el viaje como lo indica la pancarta: “Puede usted visitar las torres”. Pero mientras más nos embarcamos, tenemos más oportunidad para poner el pie celeste o para danzar sobre las aguas, movidos por la gracia del viento, como un acróbata de Dios; o también tenemos la sombra, en la demencia, en el mal, en la destrucción. Caemos en Dios como corremos al abismo.

Las gárgolas, monstruos y demonios que gesticulan afuera de las catedrales parecen los guardianes del umbral que debemos traspasar. Pero puede ser que al interior del edificio sagrado, al fondo de la caverna cristiana, todavía se revuelvan algunos dragones… Los cristos muertos, sangrantes, torturados, casi obscenos a causa del dolor, se imponen sobre aquel que pasa enfrente, fiel a esa prueba de oscuridad, del horror, del desamparo. Los demonios están por todos lados, y los ángeles también: rostros radiantes, sonrientes, a la entrada de la puerta, último juicio y crucifijo del que recela la nave (de la iglesia). Ahí es necesario discernir, no entre los demonios y los ángeles, sino entre los “buenos” demonios o ángeles (esos que permiten el paso, que tienen oficio de tentadores y mensajeros) y entre los “malos” demonios o ángeles (esos que se detienen, que retienen la marcha), para saber que una puerta abre otra puerta.

Durtal reconoce un choque inicial delante del cuadro de Grünewald que representa, con un realismo atroz, la Crucifixión. Él reconoce la revelación del terror y de lo sagrado, los dos abismos aquí unidos por la Cruz. ¿Cómo, -se preguntará Durtal-, hacer la unión entre el misterio del crucificado y el esplendor del hijo de Dios resucitado? ¿Entre la maldad y las abominaciones de un Gilles de Rais y su conversión mística? ¿Cómo unir los dos o tres rostros de una Hyacinthe Chantelouve, a un nombre, al mismo tiempo arrullador y cruel? ¿Cómo hacer coincidir esos dos opuestos absolutos que enseña el maniqueísmo?

El hermetismo, la alquimia, la visión mística, prometen esta unión de contrarios, pero primero es necesario explorar esas tierras peligrosas, a riesgo de caer. Es necesario amar y desposar a la muerte para vencer. Es necesario atravesar la locura para encontrar la visión clara: “Es por la visión de lo sobrenatural del mal que he tenido primero la percepción de lo sobrenatural del bien. Una deriva de la otra. De su pezuña, el demonio me ha conducido en contra de Dios.”

Durtal decide “trabajar el alma”, es decir, asumir hasta la perdición su condición carnal; recorrer los meandros, los rincones, los abismos. Y el alma, igual que el cuerpo, tiene sus zonas de sombra y de incertidumbre, sus imperfecciones y sus bajos fondos. Al descender, al ir hasta el fondo de la noche oscura, uno reencuentra el fondo, el fin del desamparo, del abandono. La sensación de total oscuridad, de iniciación, consiste precisamente en esta experiencia del fondo, después de la cual uno no puede regresar. “Esta noche he sufrido tanto que para distraer mi dolor, no había más que mi dolor”.

El dolor desaparece cuando es aceptado, integrado. Para combatir su miedo a la oscuridad, el niño tiene como único recurso aceptar a la noche con las dimensiones de su miedo inmenso, y poblarla de criaturas inquietantes. Hacer un cuerpo con la oscuridad, con el miedo. Una razón para alimentar a la noche (y los sueños recordados por las mañanas serán los restos de esta digestión).

El trabajo de Durtal, más curioso que satánico y lujoso, consiste en hacer retroceder las fronteras del conocimiento, desplazar los límites, transgredir, según las lecciones de su maestro invisible Hermes, dios de los límites. A causa de las restricciones de este mundo naturalista, Durtal quiere escapar, por arriba o por abajo, poco importa, “para encontrar lo nuevo”, como deseaba Baudelaire; para convertirse quizá en un hombre nuevo. Busca menos el mal que lo excepcional, lo raro, lo increíble. “Me parece que intentaré inventar nuevos pecados”. O inventar apócrifos, falsedades, con la sola intención de mantener viva la Tradición. Al final del camino, Durtal, como Gilles de Rais, se da cuenta de que hay un límite entre la maldad y el crimen, y no en la belleza y el amor: “Si en el lado del Bien, si allá abajo, el Amor es accesible a ciertos espíritus, en el lado del Mal no hay nada.” Pero parece más difícil de acceder a la belleza de las cosas que a su degradación. Ahí se encuentra el signo de nuestra meta, estar más del lado de la corrupción que del esplendor del mundo.

Los cabalistas interpretan de otra forma el sentido de lo profundo. No como “yo, que estoy al fondo de lo tenebroso, imploro a Yahvé”, sino “Yo imploro a Yahvé que descansa al fin del fondo de las profundidades, en el abismo desde lo alto.”

Por una coincidencia semejante de opuestos, el cuervo negro es el pájaro de Apolo, dios solar; el lobo, animal de sombra, está muy ligado a la luz, en la mitología. Hyacinthe, la iniciadora que diera nombre a la androginia, evoca a la bruja Kundry: mujer oscura, demoniaca, maléfica, a la vez que es ella quien guarda el Grial, que quizá sí es el Grial. El nombre de Hyacinthe es explícito: Chantelove (canto de amor), música y rasgadura; la mujer equívoca, rubia y negra, respetable burguesa y furia lujuriosa, madre tranquilizadora y prostituta terrible. Es ella quien, como el lobo de los cuentos, embruja y adormece al pequeño hombre a fin de engullirlo, de devorarlo todo crudo; sin embargo, en el interior, la mujer-loba lo cocina y con el fuego lo hace renacer; su vientre se convierte en un caldero de inmortalidad. Cuando Juana de Arco, la joven heroína que, igual que a Gilles de Rais, apasiona a Durtal, es condenada a arder como un gran criminal. Como si, bajo la mirada del fuego, todo se equilibrara. O como si, siguiendo la frase de Hugo, no tuviéramos más que “la opción de la oscuridad” –oscuridad de la noche oscura, de la sumisión ciega a los órdenes divinos, o la oscuridad del crimen y del mal. Como si no hubiera diferencia perceptible entre la joven guerrera, empujada por las voces celestiales, suerte de profeta alumbrada por el sol de Dios, y el mariscal sanguinario consumado en las flamas infernales.

En este mundo contradictorio, dividido, Carhaix el campanero aparece como la única unión entre los dos abismos; porque, justamente, él es el mediador. El hombre que, suspendido al fondo de la cuerda, garantiza el punto, el diálogo entre la Tierra y el Cielo. Una suerte de Jean Chrysostome, quien habla del oro como cierta campana que resonara desde el cielo. Carhaix, el hombre religioso, el hombre de la relación. Hombre antediluviano, hombre de la religión amorosa, hombre que jamás será comprensible para las generaciones que vienen. Carhaix, el último de los demonios, en el sentido socrático; un ángel pleno de bonhomía que garantiza su tarea con la consciencia. Con el fin de crear una alternancia con la campana, aquí y allá abajo se hablan y se responden. La campana emite la voz del alma, de la armonía perdida.

Otro hombre citado es El Ahorcado del tarot (arcano XII) (que evoca el astrólogo Gevingey durante una conversación en la casa del campanero), quien trabaja, pasivamente (creemos) en restaurar la unidad perdida, en morir como un viejo hombre: se nos figura colgado de un pie, con la cabeza abajo y los cabellos echando raíces. Esta postura no tiene nada de comparable con la pretendida inversión o desviación de la misa negra, la cual se contenta con simbolizar la misa cristiana. Esta manera de colgar, que es como un sacrificio, no es una simulación, sino un verdadero trabajo de retorno: metanoia (lo que va más allá de la meta/el fin). Sin duda, El Ahorcado nos indica el pasaje que nos resta ofrecer en estos periodos de desarrollo y destreza que llegan con el fin de siglo (a los que pertenece Huysmans, y nosotros mismos). Pero el camino es estrecho, y puede aceptar cambiar la razón por la intuición, la cabeza por el corazón.

El hombre naturalista, que disgusta a Huysmans, este hombre de lógica y de razón, ha perdido las raíces de su cabeza y de los pies: su cabeza está reducida a conceptos, al intelecto; su cuerpo le es extraño, enemigo. No es más este árbol de vida plantado sobre la tierra, no está ya conectado ni por lo alto ni por lo bajo, huérfano a la vez del Cielo y de la Tierra. Flota, igual que fantasma del ser, o repta igual que la Serpiente caída (porque la misma Serpiente estaba ligada al árbol vertical). ¿Y aquel al que llamamos hombre civilizado, hombre occidental? ¿Este hombre separado, que ha reemplazado el espíritu religioso, análogo y simbólico por la especulación intelectual; que discrimina y juzga; y cuyo cuerpo, ligado al Cosmos por la sexualidad, es tratado como un fardo, con violencia y culpabilidad? Este hombre naturalista, dicho de otra forma: desacralizado, busca desesperadamente con su cerebro una sabiduría que su corazón mudo, asfixiado, le podría revelar. Empujado a vivir, a sentir, a amar, él asocia la sexualidad a la muerte, al mal, al satanismo, a la esterilidad: “Estaba falto de apetito, lo que le atormentaba no era más que el erotismo de su cerebro. Usaba el cuerpo evadiendo el espíritu, incapaz de amar, incapaz de entregar ternura o de no disgustarse después de haberla recibido.”

A partir de esta ruptura, esta orfandad, el hombre avanza al borde del abismo como un funámbulo, entre la muerte y la locura. Tal es el devenir terrestre, humano. Oscilamos entre la muerte (tentados al olvido, al suicidio, a la desesperanza) y la locura (experimentando angustia, pánico, genialidad del mal) sin poder retomar el camino vertical. Repetimos hasta la saciedad, como lo señala Hermes, el ir y venir limitado, irrisorio, que gobierna a las máquinas y que está ligado al fantasma de la penetración. El equilibrista, entonces, no puede sostenerse sobre este filamento salvo si su balanceo es vertical, como la cuerda del campanero y sus campanas (-¿y si Nerval, intuitivamente, había elegido colgarse por esta razón?)

El Aprisionado/Encogido –que no escapa al resto de la locura- no imaginaba esta unión entre el hombre y el ángel. Pero los contemporáneos no son aquellos que viven en la misma época que ustedes, son aquellos que se desplazan en el mismo espacio. Carhaix, hombre in-encontrable, anacrónico, representa al hombre primordial, un hombre pájaro, y anuncia sin duda la llegada del Espíritu Santo evocado por Gévingey. Un hombre atado entre la tierra y el cielo, en su lugar privilegiado de aliento; esta caja torácica divina que él ha elegido como tumba. El campanero es guardián de la palabra perdida, de la palabra del pasado. Es él quien mantiene, humildemente, el equilibrio del mundo gracias a su gesto ritual. Si Carhaix habla con tanto amor de sus campanas, no es porque sean suyas, sino porque está poseído por su poder, por la música. Se ha convertido en el músico ejecutor de sus campanas, él mismo máquina volante e instrumento tocado por Dios. La marioneta de Dios, en tanto que Durtal, como otros tantos hombres, duda sobre convertirse en títere de la mujer… Carhaix ve la Ley de la sumisión, que, de acuerdo con el mundo, simboliza el Ahorcado del tarot. “Las campanas suenan sin razón y nosotros también caminamos para escapar de los formalismos de las rutas con un frasco de paisaje, una enfermedad, una sola, una sola enfermedad que nos hace cultivar la muerte, yo digo que yo llevo la melodía en mí y no le tengo miedo.”

La campana, de la que han hecho uso tanto religiones orientales como occidentales por sus vibraciones que llaman a la lontananza, a lo divino. El astrólogo Gévingey que, a instancia de Carhaix, fija su mirada sobre las constelaciones y los signos celestes, hará una exposición rápida de los múltiples símbolos que las campanas han sugerido a lo largo de la Historia. La fuente de la campana figura ella sola el trabajo alquímico de la disolución y de la fusión, una metalurgia espiritual que desemboca en el hombre nuevo. En este sentido, ella representa los “vasos” de los que habla el apóstol Pablo, “vasos de cólera”, o “vasos de misericordia”, vasos llenos de luz o apenas rozados por la brisa, por el dedo de Dios.

En el contexto católico donde se sitúa la novela de Huysmans, la campana está ligada antes que nada a la solemnidad de Pascua, la fiesta de pasaje por excelencia. Las campanas se cubren durante el periodo transitorio, peligroso, donde el espíritu vaga entre la muerte y la resurrección brumosa, azarosa, aquella para la que los antiguos rituales de Egipto y el Tíbet han intentado preparar al hombre. Durtal erra y se golpea en sus limbos del siglo XIX, tiempo de pasaje oscuro, tiempo de decadencia, donde el hombre ha sido tentado a creer que los dioses están muertos o le han abandonado… Sus visitas al campanario de Sant-Sulpice marcan las pausas, las respiraciones, a la mitad de sus aventuras mefísticas y de su enfermedad intelectual. Carphaix y su mujer parecen preservar durante el siglo maldito: ellos gobiernan sobre las aguas celestes el Arca que alguna vez gobernó Noé; en total inocencia, ellos mantienen la Creación.

Éste es el camino perdido de las campanas que para Durtal significan el único saludo, la única llamada de aire en ese siglo asfixiante, pesado. Ahí se resuelven las contradicciones, las antinomias. Gévingey redime el horrible Docre de la misma forma en que el célibe y el santo se regocijan con una causa perdida. La ciudad de Lyon (cuyo nombre antiguo refiere al luminoso dios Lug), dominada por una basílica blanca y dorada, equilibra a la ciudad de Nord, Cassel o la Crucificada, sangrante y roja. Al final del recorrido, en el capítulo 22 (como los 22 arcanos mayores del tarot, la Rota y la Tora) el ciclo se cumple, y otra vuelta inicia. El mundo entero se ofrece a Durtal, en donde él busca “la semilla”. Haría falta traspasar los límites permitidos, eso que da significado a “traspasar el sufrimiento permitido”, conocer la crisis de allá abajo, entender el canto de la carne, o los huesos que le han arrancado al cuerpo de los condenados. Sería necesario explorar el infierno de la carne junto con su dolor sin morir, sin dejarse retener por los venenos, los éxtasis, y transformar este conocimiento y este poder en un amor posible.

(Trad. Iliana Vargas, 2014)